孙中山和他的老师们

前几期,我们通过《孙中山学历造假,这是真的吗?》了解孙中山的求学经历,通过《“学霸”男神孙中山》梳理了孙中山一生中所读的学校以及他学霸的成绩。今天我们藉教师节这个特别的日子来了解孙中山的老师们。

为孙帝象改名“孙文”的启蒙老师“蟾蜍王”

启蒙老师“蟾蜍黄”

1866年11月12日,孙中山出生于翠亨村一个贫苦农民家庭。母亲为他取乳名帝象,意在祈求村庙里的“北帝神”能庇佑他健康长大。因为家贫,孙中山九岁才得以进入私塾“冯氏宗祠”读书,学习《三字经》、《千字文》、《百家姓》以及传统儒家经典。此时,启蒙老师为孙中山改名为“孙文”。据孙中山小时候的玩伴陆天详回忆,老师“因年老无牙,讲话声似蟾蜍,人称‘蟾蜍王’,鸦片烟瘾很大,常常一两天不能上课,因而得不到学生的尊重。”他教学生《三字经》、《千字文》时,只求会背诵,但从不解说书中的意义。学生如果背诵不出,就要被老师罚跪在孔子像面前。孙中山从小聪明伶俐,记性很好,往往老师教几次,他就倒背如流。但是孙中山对这种死记硬背而不明书中道理的学习方法感到困惑,于是,有一天,向老师提出意见说:“老师,我天天读书,却不知道书中讲些什么道理,这有什么用呢?”老师听了大发雷霆说:“你竟敢冒犯先贤之教吗?”拿起戒尺准备打他,后又想到这个学生功课好,就说:“我只管教书,不管讲书……不是做人上人,就是做人下人!”不久,老师去世。

孙中山的第二任老师:“帅傅”程君海

在启蒙老师“蟾蜍王”去世以后,附近南朗的程君海担任了私塾“冯氏宗祠”的老师,成为孙中山的第二任老师。

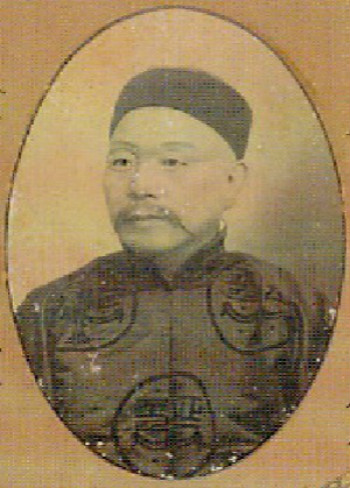

程君海

程君海(1850—1932)是香山县(今中山市)南朗人,又名步瀛、字守坚,号君海,又号籍生。他“仪容欣秀,天资聪颖,博通经史”,年轻时,通过科举考试成了“补博士弟子员”。但他不满清廷的腐败统治,发誓永不为官,甘愿到翠亨村冯氏宗祠里做一名教授村童的老师,成为孙中山的第二任老师。

据孙中山的同学陆华显回忆:程君海“诲人与学术传授外,尤注意于思想之启迪与德行之培养,每对吾人讲授满清入寇中原,残杀汉人,兴文字狱,以及丧权辱国诸史实,实意气慷慨,使听者民族思想油然而生,民族气节为之激发”。这位塾师与蟾蜍王相比,简值天壤之别,他给私塾的学生们带来了新的希望,激发了孙中山的爱国情操。

程君海的故居——“帅傅遗居”

黄花岗起义失败后,由于与孙中山的密切的师生关系,程君海也受到牵连,被迫离开家乡,北上天津参加革命的宣传工作。民国成立后,广东革命政府多次请他出山做官,都被他婉拒了。他认为自己年老体弱,最合适的,仍然是回乡设馆任教。不过,只要孙中山有来函求教,他总是能及时给予答覆,故而,在孙中山后来在广州建立大元帅府时,程君海被尊为“帅师”,所以,他的故居被称为“帅傅遗居”。

“像头公牛般的顽固的英国人”——韦礼士

1879年5月21日,孙中山随母亲乘坐英国火轮船,经过25天的旅程,到达檀香山。9月,孙中山进入了意奥兰尼学校读书。入读前,面试孙中山的便是韦礼士。

韦礼士(Bishop Alfred Willis),是意奥兰尼学校的创办者,也是英国圣公会在夏威夷教区的韦礼士主教。韦礼士是一位雄心勃勃的人,行事果断有魄力,他亲自出资购买土地于1872年创办了意奥兰尼学校,因性格顽固,其绰号为“像头公牛般的顽固的英国人”,所以在孙中山就读意奥兰尼的三年间,学校换了4位校长。他坚持意奥兰尼学校的“教学方式完全按照英女王陛下的学校督察团属下考试委员会所制定的教学方案办事。”他要求老师讲授的科目包括主流的英国课程和商业课程。其中,主流的英国课程包括代数、几何学、生理学、拉丁文与绘图;商业课程包括木工和印刷。

孙中山就读意奥兰尼时,教员有十几位,但只有校监、舍监韦礼士对他影响最大。韦礼士亲自主讲圣经,启发了孙中山对基督教的认识,孙中山除认真学习各种功课外,还虔诚地参加早晚的祈祷,星期日按时到圣安德勒大教堂做礼拜,以致后来在奥阿厚书院读书期间,孙中山萌发了受洗入教的想法。

韦礼士为了用优质石头在檀香山建造一座欧洲式大教堂,不顾别人嘲笑、天天想办法、不断探勘,终于在21英里以外的海边找到适合的石头,自己出资雇员搬运石头。后来又发现本地工匠工艺有限,做不出欧洲式的拱门和拱形窗户。于是,韦礼士主教就毅然决定命英国的石匠按照设计图纸上所规定的大小形状把石头一块块开采磨滑,搬运上船,再运到檀香山后一块块组合砌好。也许,这就是孙中山的“有志竟成”思想来源。

据孙中山的几位同学郑照、钟工宇、陆灿回忆说,韦礼士“人格高尚、循循善诱”、“经常在夜阑人静的时候来到我们的宿舍来巡视,若发现有哪位同学踢开毛毯时,就轻轻地为他重新盖上,慈爱之情,不亚父母”、是位“无私的、不寻常的人。”韦礼士不屈不挠、大公无私的高尚情操潜移默化地影响了孙中山,使他日后义无反顾地投身革命。孙中山之中文老师区凤墀

孙中山之中文老师区凤墀

区凤墀

区凤墀(1847—1914),名逢时,字锡桐,号凤墀、穑叟。广东顺德人。基督教华人传教士,兴中会员。 其“才具出众,能力不凡”,国学修养尤好。冯自由在《革命逸史》一书中撰写了文章《区凤墀事略》来介绍孙中山的这位中文老师:“孙总理之汉文教师区凤墀,为广州有名之基督教宣教师,总理在檀香山基督教学校毕业后,返香港乃拜区为师,发奋学习国文。”1890年至1894年区凤墀在德国柏林大学东方研究所讲学,后回住在广州河南瑞华坊其女婿尹文楷家。此时孙中山也住在尹文楷家。他们常常彻夜畅谈,后来孙中山所创农学会宣言就是出自区凤墀手笔。1895年在广州支持孙中山的广州起义,事败后亡命香港,后被委任为香港华民政务司署总书记,工作10年,廉洁自守,寓布道事业于交际中,备受社会各界敬重。

1899年帮助陈少白在香港创办《中国日报》。1910年加入关心焉等发起的剪辫不易服会。1914年病逝。着有《道乡渔樵》。

孙中山的老师,除了以上介绍的这几位之外,还有我们熟悉的孙中山之康德黎老师等,还有很多,孙中山对老师,很是尊敬,在革命之余,时常致函给老师们。例如,孙中山终其一生也没有忘记老师程君海,孙中山在广州建立大元帅府时,还亲自签署命令,由设于广州的民国政府每月发给程君海一百元生活补助;1896年11月孙中山从英国致函给区凤墀,报告其伦敦蒙难的经过,并“敬望先生进之以道,常赐教言,俾从神道而入治道”。

(作者:郭丹玲)

参考文献:

1.李伯新:《中山文史第38辑 孙中山史迹忆访录》,1996年第1版。

2.黄宇和:《三十岁前的孙中山:翠亨、檀岛、香港(1866-1895)》,生活•读书•新知三联书店,2012年4月第1版。

3.冯自由:《革命逸史》,新星出版社,2011年11月第1版。

栏目简介:

以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明是非。海峡飞虹中文网携手孙中山故居纪念馆特别策划推出《声音档案——中山先生的一天》,借2016年孙中山先生诞辰150周年的日子,我们梳理中山先生亲历的历史事件,为您讲述民国的史事与人物,缅怀中山先生的历史功勋。孙中山先生曾说过:吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉。