清朝台湾设省史略

1885年10月12日,清廷颁发懿旨, 以“台湾为南洋门户, 关系紧要, 自应因时变通, 以资控驭。兹将福建巡抚改为台湾巡抚, 常川驻扎”,设立台湾行省,任命刘铭传为台湾巡抚,由是台湾成为清政府的第二十个行省。台湾因孤悬海外,为东南门户,它的地位在西方殖民主义东来的过程中显得尤为重要,体现政府边疆政策的台湾设省之事历经曲折乃成。

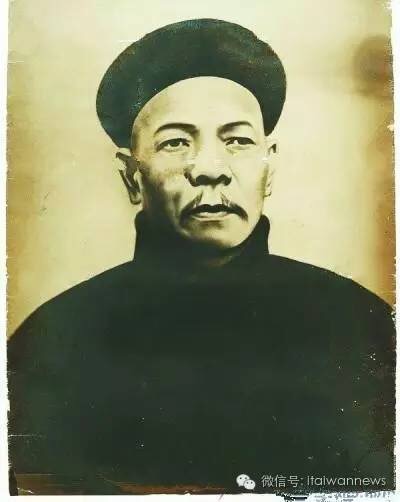

刘铭传照片 光绪十二年1886年摄于台湾基隆

中国古时分为九州,台湾属于九州中的扬州(扬州的范围是从淮河到东南沿海带)。自古以来海峡两岸就有“福州鸡鸣,基隆可听”之说,故台湾自古以来就和祖国大陆有着隔绝不断的血肉联系。然而,当西方殖民主义从海上向东方席卷而来之时,台湾始终成为列强掠夺侵吞的目标。最早是西班牙人入侵台湾,后为荷兰殖民统治者所取代,荷兰殖民统治台湾长达38 年之久。其后荷兰殖民统治者又为郑成功所击败, 1683年,清政府从郑氏手中接管了台湾,并在台湾设立一府三县,隶属福建省。

清政府统一台湾,巩固了清王朝的统治,台湾不再是反清基地。但作为游牧民族出身的满洲贵族及大批汉族士大夫官僚,并没有从应对西方殖民主义东来的大势出发, 给台湾地位予以特有的重视,仅将其作为福建巡抚辖下的一个府,派少量绿营兵驻守。这样,每当西方列强对中国进行侵略, 台湾总是首当其冲, 成为清朝政治外交的一个巨大的牵制。

鸦片战争后,特别是19世纪70年代以后,随着列强海上入侵的不断加剧,台湾的建制和防务状况越来越不能与其重要的海防地位相称。遇到军情,由于台湾海峡的阻隔和通讯手段的落后,向巡抚请示往往会贻误战机,而且坐镇福州的福建巡抚也很难对台湾的情况作出适宜的处置。为了加强这一战略要地的防务,提高台湾的建制规格,专派大员驻守已成为形势所需不断有人提出将台湾单独设省的建策,以加强吏政,有效管理孤悬海外的台澎地区,巩固海防。台湾成为“南北洋关键”、“中国第一门户”而备受重视。

1874年,日本借口台湾高山族牡丹社误杀琉球渔民一事, 打着所谓“保民”的旗号,悍然出兵入侵台湾。后由于士兵水土不服放弃侵占台湾,但日本借此一举吞并了中国的属国琉球。日本侵台事件发生后,清廷应沈葆桢之请,以福建巡抚冬春驻台,夏秋驻省,开始加强对台湾的控驭。1876年春,继任巡抚丁日昌忙于整顿吏治,无法按期渡台,他以省台远隔重洋,难兼顾为由,奏请简派重臣驻台督办。1878年,丁日昌要求恢复由督抚轮赴台湾巡查。时隔不久,刑部左侍郎袁保恒奏称,台湾为各国所垂涎,欲加强海防,非专驻大臣,镇以重兵不可,若以巡抚分驻半载,无济于事,请改福建巡抚为台湾巡抚,常川驻守,经理全台。

1884年法国侵占越南,把战火烧到我国东南沿海,6月,清又调前直隶提督刘铭传,赏给巡抚衔,督办台湾防务。在此中法战争期间,台湾成为一个重要战场。当时,已解甲归田、在乡间隐居多年的刘铭传愤然而起,带领守军以弱胜强、以少胜多,于淡水等地率军击败法国舰队的进犯,保卫了基隆港,在中国军民的英勇抵抗下,法国侵占台湾的战争以失败而告终。

战后清廷内部进行了一次加强海防的讨论,贵州按察使李元度提出开辟台疆,使其成为东南重镇的建议。钦差大臣、督办福建军务的左宗棠也于7月间上折,他分析比较了“巡抚分驻”、“兼顾省台”、“简派重臣”、“福建省分治”等方案后,建议将福建巡抚改为台湾巡抚,台澎一切事宜,归该巡抚一手办理。他的提议,最终获得了清政府的认可。

1885 年10月12日,清政府诏准左宗棠的奏请,将福建巡抚改为台湾巡抚,福建巡抚事由闽浙总督兼管,同时命闽省督抚详细筹议一切改设事宜。

台湾设省初期,一切布置需费浩繁,福建虽税收亦“疲滞”,但依然向台湾拨付协银以资局面。其时由闽海关每年照旧协银20万两,闽省各库协银24万两,粤海、江海、浙海、九江、江汉5关每年共协银36万两,共80万两,以5年为期,为台湾提供建省经费。从1889年开始,台湾才结束了靠大陆协饷接济的历史。

台湾建省是在19 世纪晚期海疆危机的大背景下提出并付诸实施的,台湾地区自建省分治后,全面推行自强新政,加强海防,推动了社会经济的发展,加速了迈向近代化的步伐,而台湾也越来越具有我国东南海疆屏障的作用。

(作者:佘凤英)

参与文献:

谢俊美《从台湾建省到台湾割让的历史反思》《盐城师范学院学报》2006年第1期

栏目简介:

以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明是非。海峡飞虹中文网携手孙中山故居纪念馆特别策划推出《声音档案——中山先生的一天》,借2016年孙中山先生诞辰150周年的日子,我们梳理中山先生亲历的历史事件,为您讲述民国的史事与人物,缅怀中山先生的历史功勋。孙中山先生曾说过:吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉。