孙中山与广西会党

| 编辑: 章文君 | 时间: 2016-08-29 15:37:04 | 来源: 海峡飞虹 |

1898年8月26日,清政府风闻孙中山与广西会党起义有关,通令缉拿。

历史背景

中法战争失败后,法国通过对华的不平等条约,以越南为跳板,不断扩大对中国的侵略。北海、龙州、梧州、南宁和蒙白等处相继增辟为通商口岸。广西自给自足的自然经济逐渐解体,破产失业的农民和手工业者迅速增加。同时,由于外国的传教士在广西建立教堂八十多所,他们强占土地、掠夺民财、欺压群众、搜集情报,胡作非为,激起了各族人民的反抗。十九世纪后期,广西先后爆发反洋教斗争不下十数次。清朝政府推行“抑民顺夷”的政策,使广西本来在战后已很严重的社会问题进一步恶化。大量无以为生的游民,不得不被迫铤而走险。1902年至1905年广西会党领导的各族人民大起义,就是在这样爆发起来的。这次起义的主要领导者和组织者是天地会(三点会)农民革命组织的会党,历时四年,遍及全省,前后参加起义不下数十万人,规模之大范围之广,影响之深,是辛亥革命前全国农民起义所仅见的,充分表明了广西会党是当时革命力量最为深厚的农民革命组织之一。

孙中山与广西会党

1905年8月中国同盟会在日本东京成立,1906年同盟会总部制订《革命方略》,派人侦察华中、华南形势,准备武装起义。1907年初日本政府拘清朝之请,驱逐孙中山出境,孙中山遂率黄兴、胡汉民、汪精卫等到越南河内建立总机关,就近发动粤桂滇三省武装起义。

孙中山过西贡时,召见王和顺,吸收他加入同盟会,带他到河内同住在甘必达大街61号,“解衣推食,礼遇至优”。

为什么孙中山这样看重王和顺?

此时的同盟会没有军队,没有军事指挥骨干。依靠会党发动武装起义,是这个历史时期同盟会的基本方针。

当时广西会党起义刚被镇压下去,河内“界居两广、云南,故会党游民之头目多流寓于此,王和顺之外,黄明堂、梁兰全、关仁甫、梁少廷等皆出入边界有声名能啸聚者也。”而李福林亦于其时走河内。

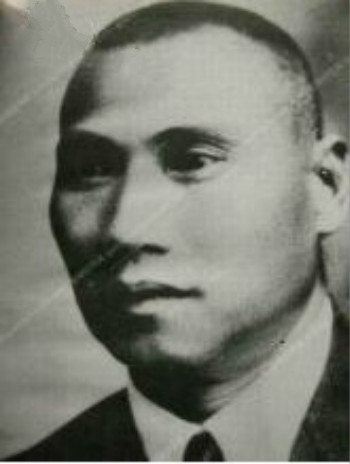

王和顺照片

王和顺,字德馨,号寿山,清末广西四大游勇首领之一,出身于贫苦农民家庭。青年时就投身于反清起义,1905年后,王和顺又随孙中山先生投身革命,并深得孙中山先生的信任和赏识。先后组织了防城起义和河口起义,并参加了广东光复的战斗。王和顺是清末广西会党起义的首义者佼佼者和幸存者,光复广东的功臣,积极支援广西革命,是同盟会举行西南边境武装起义的重要战将。

王和顺的斗争经验、国内群众基础和号召力都在诸会党首领之上,因之孙中山“以国士待和顺”,准备大用。在王和顺来说,革命党是他的再生恩人和启蒙导师,“及从孙文先生游,得与闻治国大本,始知民族主义虽足以复国,未足以强国,必兼树国民主义,以自由、平等、博爱为根本,扫除专制不平之政治,建立民主立宪之政体,行土地国有之制度,使四万万人无一不得其所。自守此主义之后,驱除之志益切。”

王和顺会党传统的反清复明思想开始转变为革命思想。1907年春,钦州东部那彭、那丽、那思三乡爆发刘思裕领导的抗搪捐斗争,廉州城发生群众的抢米毁教堂风潮,清朝派郭人漳、赵声率兵到钦廉镇压, 郭人漳、赵声率早同革命党有联系。孙中山认为是绝好时机,当即任命王和顺为中华国民军南军都督,入三那收集抗捐武装和联络乡团,指挥钦廉起义;派黄兴、胡毅生入钦廉,发动郭人漳、赵声举兵响应;委托长崎查野在日本购置枪械,运到北部湾白龙港起岸,装备革命军,以攻打南宁。王和顺首次执行革命任务,表现突出。第一,王和顺是清朝通缉的对象,他不避艰危,重入虎穴,改名张德馨,在赵声的掩护下秘密进入三那,艰苦地组织革命武装,隐蔽了三个月捕捉战,终于运动了防城两哨清军起义,第二,起义时情况突变乡郭人漳临阵爽约,赵声势孤不敢响应,从日本购运枪械的计划失败,王和顺以非凡的决心和勇气,坚持孤军发难,一举占领防城,进逼钦州、东兴,围攻灵山,半个月内席卷钦廉四属,革命军从二百多人扩大到三千人,震动了全国。

第三,王和顺原是绿林首领,受到统治阶级的恶毒低诽,钦防起义中他治军严明,“秋毫无犯,鸡犬不惊,居民皆燃爆竹欢迎,……军行所经,土人皆革食壶浆以迎。”他以实际行动为自己辩诬,为革命树立了好声誉。而且他以中华国民军南军都督的名义发布了《告粤省同胞文》、《告海外同胞文》、《招降满洲将士布告》三个檄文,把革命军的宗旨和政策宣布于海内外,造成了极好的政治影响。钦防起义是同盟会十次武装起义中的一次,它同王和顺的名字联系在一起,是王历史上最光辉的一页。

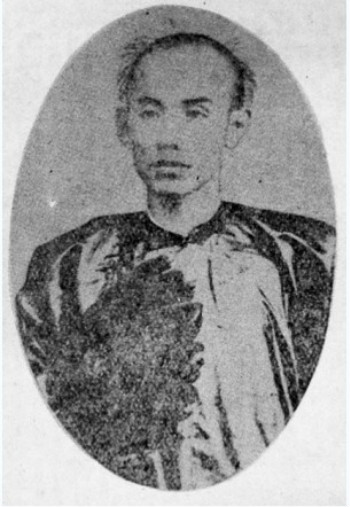

黄明堂

黄明堂(1866-1938),字德新,广东钦县(今广西钦州市)人,壮族,农民出身。黄明堂早年入洪门,以镇南关那棋村为基地,组织武装从事反清抗法斗争。钦县是会党最活跃的地区之一,1900年黄明堂加入当地农民组织三合会(又名三点会)时,该会成员多达2、3500多人。黄明堂因较有文化,在会中做了掌管文牍的先生。他为人忠厚,作战英勇,不久成为三合会著名头领。

1907年3月,孙中山到越南策划组织南方各省反清武装起义,得知黄明堂在中越边境活动情况,即派革命党人与其联络,并传话,希望他能与同盟会合作,共建反清光复大业。孙中山认为,灭清并不难,而避免外国干涉难,他希望黄明堂不再骚扰越南边境,以免招致外国干涉。黄明堂接口信后,即赶赴河内,与孙中山会晤,对其思想十分倾服,遂加入同盟会,成为孙中山革命的追随者之一。

1907年3月下旬,孙中山在河内甘必大街62号设立领导机关,指挥粤、桂、滇三省起义领导机关,派黄明堂在越南太原府的左州设立革命机关。1907年8月,钦防起义失败后,孙中山委任黄明堂为镇南关都督,指挥镇南关起义。12月1日夜,黄明堂率部百余人从背后袭取镇南关,一举攻占三座炮台,大败清军。孙中山在河内得到捷报,翌晨即偕黄兴、胡汉民和日本人池亨吉等亲赴镇南关,黄明堂列队鼓乐欢迎,全军深受鼓舞。孙中山在炮台亲自点炮,并称自己革命二十余年,“此日始得亲自发炮击清军耳!”但不久清军反扑,起义军因弹尽援绝,退入越南燕子大山。

1908年4月29日夜,黄明堂任总指挥,奉孙中山之命发动云南河口起义,他率领500多义军和投诚巡警攻入河口城,占领4座炮台,击毙清督办王玉藩,队伍发展到3000多人。黄明堂即整编队伍,分路出击,与清军激战近一个月,清廷为之大震。

在河口起义中,黄明堂以“中华国民军南军都督”名义发布文告,其军纪严明,连外国人也赞叹不已。孙中山在新加坡闻捷大喜,急调黄兴入滇督师。但起义军最后寡不敌众,只剩600余人退入越南。

1911年10月10日,武昌起义爆发,各地革命党人纷纷响应。黄明堂闻风而动,在广东新会等地组建“明字顺军”,自称大都督,光复恩平、台山、江门、新会等地。

关仁甫

关仁甫(1873—1958),字嘉善,又名汉臣、福臣、炳南、化名黎雪胡。关仁甫在三兄弟中排行老大,从小就是一名孝子。父母是经营糖饼糕点的小商贩,少年时他跟随家人经商,父亲家教极严。12岁时,关仁甫跟随亲戚去广西边境镇南关(今友谊关)经商,听闻冯子材率军抗法的英雄事迹,同时也闻知清朝统治的黑暗腐朽,逐渐滋生反清思想。“当时法国在越南修筑河内至谅山的铁路,督办人被关仁甫带人抓获,法国驻越南都督花10万重金赎回,关仁甫就用这笔钱购买武器、招募人员。他因智勇双全受到敬重,因此当洪门首领去世后,21岁的他便被推为新首领。”1902年率众在云南发动起义,5月因寡不敌众、粮饷告罄而退守红河,1906年因抗清流亡越南。越南与中国山水相连,这种地缘关系,使越南成为孙中山上世纪初进行革命活动的有力策应地。孙中山在河内设立革命军总机关部,活动重点逐渐由广东转向广西和云南。1907年3月下旬,孙中山一到越南河内,就派黄兴联系关仁甫。关仁甫加入同盟会后,被任命为中华国民军西路都督,负责主持广西地区的军事,计划进攻镇南关,建立根据地。从此,关仁甫从一个‘反清复明’的会党首领走上了民主革命道路。

仁甫受命后,即潜赴桂越边境镇南关、龙州一带联络清军内应。不料走漏风声,易、陈被捕后遭杀害,起义失败。关仁甫只得于7月底从广西退回越南,在途中被法国防兵逮捕监禁。孙中山紧急动员当地华侨联名保释,关仁甫被罚做苦工20天后才得以释放。出狱后次日,关仁甫赶到河内,向孙中山汇报了起义失败经过。孙中山在惋惜之余鼓励说:“我们有志革命,胜败何足计!况革命事业本极艰巨,亦非一蹴可几,非经无数失败,不足以语成功。须继续努力,再接再厉,勿以败馁!”并给关仁甫布置新任务:回广西上思起义,以配合王和顺的防城之战。关仁甫深受鼓舞,一路招得200余人马,于1907年9月中旬围攻上思城,一天一夜未能得手,只得退回越南。这些失败并没有让孙中山气馁,当9月中旬关仁甫再赴越南会见孙中山时,孙中山令他和黄明堂筹划镇南关起义。关仁甫往桂越边境文渊村会见镇南关炮台台长李德旺,安排3人入营当炮兵,以作内应。他手下的七八十名游勇,则成为镇南关起义的重要力量。1907年12月2日,关仁甫、黄明堂率乡勇80余人,携带快枪42杆,潜袭镇南关。起义军披蒙茸、拨钩藤,跨越断涧危崖,直进右辅山第三炮台,呐喊而入,百余名守兵略作抵抗后投降。接着,第二炮台、第一炮台相继夺得。起义中,关仁甫奋勇冲锋,被一流弹伤及左腿,毒气攻身,伤口红肿得很厉害,经医生急救后,一日夜才消肿。镇南关起义,是辛亥革命前期,孙中山唯一一次亲临起义的战场。他接到革命军攻占炮台的电报后,他率黄兴、胡汉民等人于12月3日晚登上炮台,全军备受鼓舞。

孙中山在一封信中,曾信心百倍地说:“自攻破镇南关之后,默察广西全局,大有可为,月来所图,较前极有进步。盖我军苦战八日,未尝稍挫,军心坚定,无虑涣散。而各乡人民视革命军如亲友,不独乡民为然,即各团练,亦多暗附;以军心民心而论,诚无可忧,盖革命军之根本已立矣。”1908年4月,胡汉民到越南,带来了孙中山的电令:“关仁甫、王和顺辅助黄明堂,筹划云南河口起义。”河口地处中越边界,清政府在此建有4座炮台,并派重兵防守,而孙中山的机关部设在河内,因此河口是必争之地。1908年4月29日,关仁甫、黄明堂、王和顺立即发动河口起义,率乡勇于半夜2时从越南边界老街渡河,得到清军防营一部相应,共约500人,两小时后占领河口。30日,起义军奋力攻打半山炮台,王镇邦诈降,暗中派人射杀上山劝降的革命党人黄华廷,激愤的起义军全力进攻,清军全部投降,河口4座炮台全部为起义军占领,得枪支千余条、子弹7万发。革命军处死王镇邦,在河口成立云贵都督府和总司令部。孙中山曾称赞说,“河口之师,足掩前者”。

参考文献:

1.邢凤麟:《清末广西的会党起义——兼论孙中山与会党的关系》,《广西师范大学学报》,1981年4月。

2.邢凤麟:《跟随孙中山先生革命的壮族将领——黄明堂》,《广西师范大学学报》,1978年12月。

3.范德伟、王丽云:《关仁甫与云南河口起义》,《八桂侨刊》2011年12月。

4.沈奕巨:《论王和顺》,《学术论坛》1990年第2期。

栏目简介:

以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明是非。海峡飞虹中文网携手孙中山故居纪念馆特别策划推出《声音档案——中山先生的一天》,借2016年孙中山先生诞辰150周年的日子,我们梳理中山先生亲历的历史事件,为您讲述民国的史事与人物,缅怀中山先生的历史功勋。孙中山先生曾说过:吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉。

新闻推荐

- 免签政策持续优化 中国游释放更大吸引力2025-05-06

- 台青“五一”特写:“在大陆忙并快乐着”2025-05-06

- 平潭购物离境退税实现“即买即退”2025-05-06

- “两马”货运直航航线货值超3亿元2025-05-06

- 俄罗斯各界热切期待习近平主席对俄进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典2025-05-06

- 新华社权威快报丨2025年“五一”假期国内出游3.14亿人次2025-05-06