两岸观察|Observe

越来越多的台湾同胞勇敢发声 台湾光复的历史不容扭曲

| 编辑: 何婧 | 时间: 2025-10-29 20:33:26 | 来源: 中央广播电视总台海峡飞虹专稿 |

今年是台湾光复80周年。顺人民之意,以国家之名。10月24日,十四届全国人大常委会第十八次会议经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。此消息公布后在台湾岛内引发热烈反响,越来越多的台湾同胞勇敢发声,表示台湾光复的历史不容扭曲,两岸同胞携起手来定能共创美好未来。

“台湾光复纪念日不仅是追忆抗战胜利、台湾光复的重要日子,更是凝聚民族力量、共创统一未来的重要契机。”新党主席吴成典说,设立这个重要纪念日,是两岸中国人携手同心开创民族复兴的新起点,希望两岸同胞共同铭记这段历史,传承民族精神,为祖国统一、民族复兴共同奋斗。

“作为一个生在台湾、长在台湾的中国人,我的心情无比激动。”台湾劳动党主席吴荣元感慨道,“台湾光复这段历史,是两岸同胞共赴国难、共承苦难、共享胜利荣光的历史证明。纪念台湾光复,不仅是回望一段所有中国人都不能、也不该忘记的历史,更是为了从历史的发展规律中,看清台湾的现实处境,找到走向未来的正确道路。”

台湾统一联盟党荣誉主席戚嘉林说,台湾光复纪念日的设立有助两岸同胞建构抗战集体历史记忆,特别是,使两岸荣辱与共的中华民族意志在台湾更为茁壮,铸牢大一统的中华民族共同体意识。

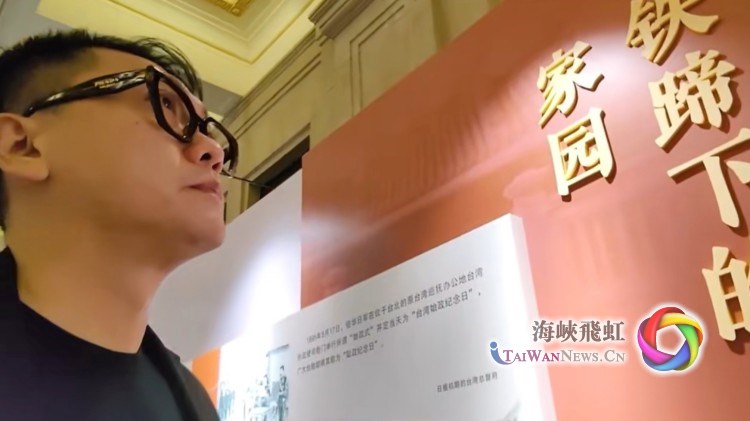

台湾网红“馆长”陈之汉日前展开在北京的参观行程。他感慨地说,参访中国人民抗日战争纪念馆让他想起6月份在上海参观四行仓库时,也是深受感动。而这些历史在台湾已经被遗忘,这是一件很悲哀的事情。维系历史的传承很重要,反观台湾却是在篡改历史,民进党是历史的罪人。为何台湾会变成“亲美”、“亲日”、“仇中”?就是因为民进党。馆长强调,自己并非要大家记得仇恨,但历史不能忘记,两岸都是同胞。

中时新闻网以《台湾光复的历史不容否认》为题发表文章表示,80年前,台湾民众张灯结彩、敲锣打鼓、兴高采烈地庆祝台湾光复,每一个角落、每一个人、每一张脸上都充满了笑容,台湾终于结束了被殖民、被歧视、被压迫、被掠夺的历史。台湾光复是第二次世界大战胜利的重要成果,是两岸同胞的共同荣光和全体中华儿女的民族记忆,是中国政府恢复对台湾行使主权的重要铁证。近年来,某些国际反华势力与岛内“台独”分裂势力试图通过曲解联合国大会2758号决议,宣扬“台湾地位未定论”来否定“台湾是中国不可分割一部分”的法理事实,为“台独”分裂制造舆论,可谓颠倒黑白。赖清德站在日本侵略者立场将抗战胜利改称“终战”,民进党秘书长徐国勇甚至宣称“台湾没有光复节”,这种言行既是对历史的歪曲,也是对广大台湾抗日先贤先烈的背叛。

《中国时报》日前发表署名文章指出,台湾光复80周年,不只是台湾的大事,更是中华民族的盛事。台大教授许介鳞生前提及,光复之初十余岁的他已经学会唱《义勇军进行曲》这首抗日名曲,因为“起来!不愿做奴隶的人们!”这句歌词,道尽日据时期台湾同胞的心声。令人费解的是,80年后,“光复”两字对于赖清德而言,竟难以启齿,这对台湾历史是多么大的讽刺。

“如何在台湾新生代中恢复这段历史记忆至关重要”“两岸同胞应联结起来,让共同的历史记忆重新在岛内得以恢复”——台湾国际战略学会理事长王崑义呼吁,我们不能忘记台湾被日本殖民那段屈辱的历史,也不能忘记台湾光复这场光荣的胜利,这是属于全体中华儿女共同的民族记忆和共同的民族荣光。特别是在民进党当局一边抛出“终战”“台湾地位未定”等“台独”论调,一边阻挠限制两岸交流、妄图让两岸越走越远的当前,设立台湾光复纪念日,对于维护国家主权、领土完整,对于激励海内外中华儿女共同反对“台独”、反对外来干涉,具有不可替代的现实意义。

除了表达台湾光复的历史不容扭曲外,许多台湾同胞还表示,两岸同根同源,是血浓于水的一家人。两岸同胞要一起携手同行,为实现祖国完全统一、中华民族伟大复兴而共同奋斗。

“台湾光复的历史告诉我们,两岸同胞命运与共,应当团结一心、携手同行。”台湾高雄市眷村文化发展协会总干事孟繁珩说,两岸同胞本就是一家人,当前,不仅要共同纪念台湾光复,更应当共同守护中华民族大家庭,共同推进祖国统一大业,携手共创民族复兴伟业。“台湾光复是全体中华儿女前仆后继、浴血奋战的结果,是中华民族的共同荣光。”台湾师范大学退休教授潘朝阳说,以国家名义设立台湾光复纪念日,彰显台湾是中国不可分割一部分这一无可辩驳的历史事实,“身在台湾的我,期盼早日实现祖国统一,对此我很有信心。”

历史因铭记而永恒,正义因捍卫而昭彰。民族复兴、国家统一是大势所趋、大义所在、民心所向。台湾问题因民族弱乱而产生,必将随着民族复兴而终结。相信广大台湾同胞定会站在历史正确一边,同大陆同胞携手同心,同忆历史、捍卫成果、守护家园,共创中华民族绵长福祉,续写中华民族历史新辉煌。(作者:常滨)